店舗経営は「経験」や「勘」だけで乗り切れる時代ではありません。急速に変化する市場や顧客ニーズに対応するには、経営者自身が継続的に学び、知識と戦略をアップデートし続けることが不可欠です。

そこで本記事では、店舗経営に勉強が必要な理由を示したうえで、学ぶべき分野、具体的な勉強法、おさえるべき重要ポイントと注意点を解説します。学びを武器に、より強い店舗づくりを目指しましょう。

店舗経営に継続した勉強が欠かせない理由

店舗経営に継続した勉強が欠かせない理由について、5つの視点から解説します。

現場感覚だけでは限界がくるため

店舗経営において、経験や直感だけに頼る経営スタイルは、現代の急速に変化する市場環境では限界があります。顧客の嗜好や行動パターンが日々変化しており、これに対応するためには継続的な学習と柔軟な戦略の見直しが求められます。

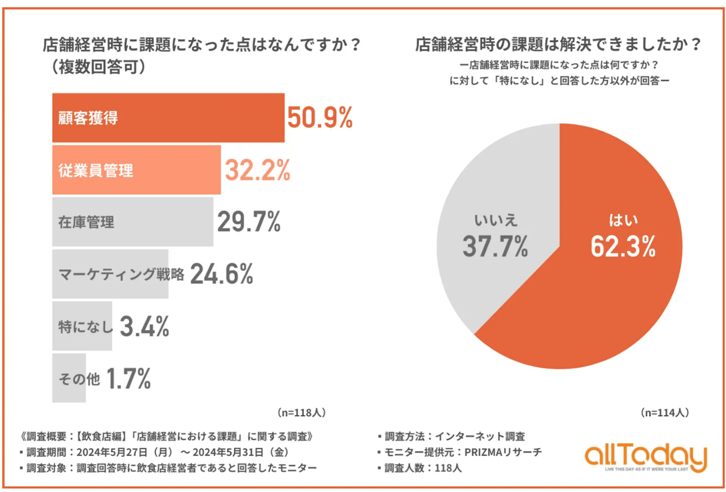

たとえば、株式会社オールトゥデイが実施した調査によると、飲食店経営者の50.9%が「顧客獲得」を経営課題として挙げており、次いで従業員管理(32.2%)や在庫管理(29.7%)でした。これは、従来の方法では新規顧客の獲得やリピーターの維持が困難になっている傾向を示しています。

また、同調査では約37.7%の経営者がこれらの課題を解決できていないと回答しており、現場感覚だけでは対応しきれない現実が浮き彫りになっています。

こうした状況を乗り越えるためには、顧客心理の理解やマーケティング、店舗内の各種マネジメントについて積極的に学び、実践に取り入れる姿勢が欠かせません。経営者自身が学び続けることで、変化する市場に柔軟に対応し、持続的な成長を実現できるでしょう。

数字で判断できる力が利益を左右するため

勘に頼った経営判断では、売上や利益を安定させるのは困難です。売上高・原価率・客単価・回転率といった数字を把握し、分析できる力は、経営の質そのものを左右します。特に、昨今の物価高や仕入れコストの上昇は、すべての店舗経営者にとって大きな課題です。

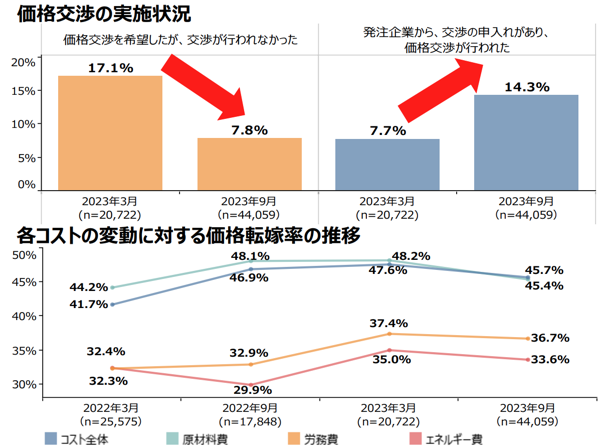

中小企業庁の報告書でも、価格転嫁や利益確保が喫緊の経営課題であることが指摘されています。以下の両グラフからは、価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつあるが、コスト増加分を十分に転嫁できていないのが分かります。

こうした経営環境の変化に気づき対応していくには、財務知識や数字の読み解き方を体系的に学ぶことが求められます。利益を守るには、数字で冷静に判断できる「経営の武器」としての知識が欠かせません。

現状維持は衰退を招くため

「今のままでうまくいっているから」と勉強を怠れば、気づいたときには周囲に取り残されているかもしれません。

「現状維持を続ける」のは、裏を返せば「成長を止める」のと同義です。経営者が学びを止めれば、新しいアイデアも改善のヒントも見つからず、やがて顧客からも飽きられてしまいます。

特に競合が積極的にSNSや新サービスで話題を集めている中では、現状維持はむしろリスク。成長し続ける経営者は、定期的に知識をアップデートし、小さくても新しいチャレンジを積み重ねています。進化を止めない姿勢こそが、選ばれ続ける店舗づくりの鍵です。

「現状維持は衰退」という言葉を耳にすることがあると思いますが、わたしも同感です。いまはよくても、そのままだといずれ終わりがくる。そうならないために学びが必要なんだと思います。でも学び続ける最大の理由は、ワクワクするからかも。

引用:モアリジョブ|セラピストサロン「鎌倉Retreat Spa SUI」オーナー 田邊恭子さん

スタッフの採用や育成、マネジメントにも知識が求められるため

店舗経営では、優秀なスタッフの確保と育成が事業の成否を左右します。ただし、採用活動や人材育成、マネジメントには専門的な知識やスキルが求められます。

たとえば、求人広告の出し方一つで応募数が大きく変わり、育成方法によってはスタッフの定着率やモチベーションにも差が出ます。また昨今では、働き方改革やZ世代への理解など、時代に即した人材マネジメントも求められています。

経営者が勉強を通じて最新の人事トレンドや育成理論を学ぶことで、チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。現場力を高めるためにも、「人を育てる知識」は店舗経営に欠かせない要素といえるでしょう。

経営者はスタッフの模範や指針となるため

店舗経営において、経営者自身が「学び続ける姿勢」を持つことは、スタッフにとって強力なロールモデルになります。

経営者が自ら勉強し、改善に取り組む姿を見せれば、スタッフも自然と前向きな成長意欲を持つようになるのです。また、経営者が知識を持っていると、スタッフが判断に迷ったときの拠り所や行動の指針にもなります。

経営者が率先して学ぶ姿勢は、店舗全体にポジティブな循環を生み出します。店の未来をつくるのは、学ぶことを止めない経営者の姿勢と言っても過言ではありません。

店舗経営で勉強すべきこと

店舗経営において、経営者が意識的に学ぶべき5つの分野を紹介します。これらをおさえて、売上や組織力の強化、そして店舗の持続的な成長につなげましょう。

経営に関わる数字:売上・利益・キャッシュフローの基本

店舗経営では、勘や経験だけに頼らず「数字で経営を判断する力」が不可欠です。売上や利益、原価率はもちろん、キャッシュフローの把握ができていないと、黒字倒産のリスクすらあります。

たとえば、仕入れや人件費にどれだけ使っているかを可視化し、利益構造を理解すれば、適切な価格設定やコスト削減が可能になります。月次の収支報告書や損益計算書を読み解く力を養うことで、経営の安定感が向上し、以降で紹介する他分野に潜む課題にも気づきやすくなるでしょう。

以上を踏まえて、まずは会計の基本から学び始めるのが効果的です。

マーケティング:集客・リピーター対策

どれだけよい商品やサービスを提供していても、お客様が来店しなければ売上は立ちません。店舗経営では、集客やリピーター育成のための「マーケティング知識」が重要です。

地域特性や客層に合ったPR方法、SNSやGoogleビジネスプロフィールの活用など、現代の店舗に合った戦略を学ぶことで、より効率的にお客様との接点を増やせます。マーケティングの勉強を通じて「来てもらう仕組み」を構築しやすくなり、安定した売上の実現につながるのです。

以下の記事では、店舗集客について具体的な方法や成功事例などを紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

人事:スタッフの採用・育成・マネジメント

店舗経営において最も重要な資源は「人」です。採用活動では、「誰を」「どう採るか」が業績に直結し、育成やマネジメントは離職率やチーム力に大きく関わります。

どれほど魅力的な商品やサービスを用意しても、それをお客様に届けるのはスタッフです。そのスタッフをどう選び、どう育てるかによって店舗の雰囲気・業績・顧客満足度までもが変わってきます。

ただ一方で近年は採用難が続いており、人材の確保に苦労する店舗が多いのが実情です。

そのため、店舗の魅力や働く価値を的確に伝える採用戦略と媒体選び、メッセージ設計が欠かせません。つまり、採用ひいては人事の分野においても「新たな学び」「勉強」が求められるのです。

以下の資料では、採用ターゲットの決め方や求人媒体の選び方など採用成功の必須ポイントを紹介しています。ぜひ無料ダウンロードのうえ、お役立てください。

関連リンク

店舗管理:在庫管理・衛生管理・レイアウトなど

店舗運営の安定化には、日々の管理業務を効率的かつ適切に行う力が不可欠です。なかでも在庫管理や衛生管理、店舗レイアウトは、経営に直結する重要な要素です。

たとえば在庫の過不足は売上機会の損失や廃棄ロスを招き、利益を圧迫します。適正在庫を保つためには、データをもとに仕入れや発注を見直す「勉強」が必要です。

また、衛生管理は飲食や美容などの業種において信頼とリピーター獲得の土台となります。近年は衛生に敏感な顧客が増えており、法令遵守や清潔な環境維持への意識を高めることも重要です。

さらに、売上に大きく関わるのが店舗レイアウトです。動線設計や陳列方法によって客単価や滞在時間が変わるため、心理学やマーケティングの知識も求められます。

日々のオペレーションに関わるこれらの分野に関する知識やノウハウこそ、経営者が現場と向き合いながら継続的に学び続けるべきテーマなのです。

マインドセット:経営者としての考え方・姿勢・価値観

知識やノウハウだけでは、経営は続きません。最も重要なのは「どんな心構えで店舗を運営するか」というマインドセットです。

たとえば、困難に直面したときに逃げずに向き合う姿勢、変化を恐れずチャレンジする心構え、そしてスタッフやお客様への誠実な対応など、これらはすべて経営者の価値観に根ざした行動です。

成功する店舗経営者は例外なく、学ぶ意欲と謙虚さを持ち続けています。マインドを鍛えるのもまた、重要な「勉強」の1つといえるでしょう。

私が学び続けて、それを伝えていかなければなりません。働くということは当然ひとりでできることではないので、スタッフがチームの一員として成り立っている必要があります。そのためには感謝、思いやり、成長、進化が必要で、教育がなければその部分は育っていかないと考えています。

引用:モアリジョブ|「COVER HAIR」グループの代表 谷本一典さん

店舗経営の勉強法

店舗経営に必要な知識やスキルは、一度学んで終わりではなく、継続的なアップデートが求められます。

ここでは、初心者から経験者まで実践しやすい勉強法を紹介します。自身のスタイルやフェーズに合わせて取り入れることで、経営の質を着実に高めていきましょう。

本・YouTube・ブログなどでの独学

最も手軽に始められるのが、書籍やYouTube、専門家のブログなどを活用した独学です。特に開業初期や資金に余裕がない時期には、コストを抑えた学習方法として重宝します。

まず書籍は体系的な知識をじっくり学ぶのに適しており、経営戦略・会計・マーケティング・人事などジャンル別に自らの現状に適した内容のものを自由に選べます。電子書籍として購入すれば、ちょっとした空き時間を勉強時間に変換可能です。

次にYouTubeやブログは、実際の経営者や専門家による生の声を聞ける点が魅力で、トレンドや現場感を短時間で吸収できます。情報量が多い分、信頼できる情報源を選ぶリテラシーが問われますが、費用をかけずに経営の基本から応用までを学べる手段として有効といえるでしょう。

セミナーや勉強会への参加

店舗経営は日々の業務に追われがちですが、外部から新しい知識を取り入れることは非常に重要です。特にセミナーや勉強会は、短時間で実務に役立つ知見を得られ、かつ他の経営者や講師と直接交流できる貴重な学びの場です。

昨今は対面形式だけでなく、オンライン形式も増えており、経営スタイルや時間の制約に応じて選択できるようになっています。それぞれの形式には以下のような特徴があり、自分に合った方法で参加するのが成果を最大化するポイントです。

対面で行われるセミナーや勉強会

対面のセミナーや勉強会では、講師の熱量や会場の空気感を直接的に感じとることができ、より集中して取り組みやすいのが特徴です。また会場で他の参加者と直接会話し、実際の経営課題についての意見交換も可能です。

懇親会などがセットになっている場合も多く、横のつながりやビジネスチャンスが広がるきっかけにもなります。移動の手間はあるものの、1日で得られる情報や人脈の価値は大きく、特に経営初心者やモチベーションを高めたい人には最適な学びの場といえるでしょう。

オンラインのセミナーや勉強会

忙しい経営者にとって、オンラインで受講できるセミナーや勉強会は非常に有効な学習手段です。ZoomやTeamsなどを用いたリアルタイム配信や、録画された講義のアーカイブ視聴により、店舗の営業時間外やスキマ時間でも効率的に学べます。

移動時間や交通費がかからないのも魅力で、内容次第では全国の有名講師の講義を受けることも可能です。チャットでの質問や、ブレイクアウトルームでの交流機会が設けられているセミナーもあり、双方向性のある学びが期待できます。時間を有効活用したい方には、特におすすめのスタイルです。

経営者限定のオンラインサロンへの参加

同じ立場の仲間と学びを深めたいなら、経営者限定のオンラインサロンへの参加も有効です。オンラインサロンでは、参加者同士が日々の経営課題を活発に共有し、成功事例や悩みへのフィードバックを得ることができます。

SNSやクローズドなチャットツールでつながるため、スピーディーに情報交換が可能で、孤独になりがちな経営者の心強い味方になります。信頼できるサロンに参加すれば、継続的なインプットと人脈形成の両方が叶うのも魅力でしょう。

コンサルティングやメンターの活用

個別の課題に合わせてアドバイスを得たい場合は、プロのコンサルタントや経験豊富なメンターの力を借りるのが効果的です。店舗運営や経営戦略のプロに直接相談できるため、最短ルートでの課題解決が期待できます。

また、定期的なフィードバックをもらえる関係を築くことで、意思決定の質が上がり、経営のブレも減らせます。依頼には相応の費用を要しますが、それ以上のリターンを得られる可能性もあるため、投資の一つであると捉えるとよいでしょう。

店舗経営の勉強を「成果」につなぐための重要ポイント

店舗経営の勉強を実務で活かし、継続的な「成果」に変えるために押さえておくべき6つのポイントを紹介します。

学びを即実行に移す習慣をつける

勉強で得た知識を「参考になる内容だった」と満足して終わらせてしまう経営者は少なくありません。学んだ内容はすぐに現場に取り入れ、実行してこそ意味があります。

たとえば、セミナーで得たスタッフ教育の工夫を翌日の店舗内ミーティングで試してみる、マーケティングの知識をSNS投稿に活かすなど、小さな一歩を即実践する姿勢が重要です。

「完璧にしてから動く」ではなく「動きながら改善する」姿勢が、経営のスピードを上げ、成果を引き寄せます。また、学んだら即実行を繰り返すことで、新たな知識が次々と定着していき、経営者としての判断力や行動力も磨かれていくのです。

スタッフのと共有して組織・チームとして成長していく

経営者一人がいくら勉強しても、現場のスタッフと価値観を共有し、共に成長しなければ店舗全体の成果には結びつきません。

たとえば「顧客満足の向上」や「クレーム対応のルール」など、学んだ内容をスタッフに伝え、朝礼や定例会議などで共有・実践していく仕組みの構築が必要です。

スタッフにとっても、経営者の学びが現場に落とし込まれることで、自分たちが経営の一翼を担っているという意識が芽生え、モチベーションの向上にもつながります。また、現場スタッフからの意見や実践結果をフィードバックとして受け取れば、学びがより実践的かつ継続的な改善サイクルにつながるのです。

定期的に振り返りPDCAを回す

学びを成果につなげるには、継続的な改善が必要です。学んだ内容を現場で試すだけでなく、「何がうまくいったか」「何がうまくいかなかったか」を定期的に振り返ることが、成果を最大化するための重要ポイントです。

週次・月次で経営状況をレビューし、改善ポイントを洗い出す「PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)」を習慣化させましょう。

このサイクルを店舗の運営フローに組み込めば、問題が大きくなる前に手を打つことができ、失敗を次の成功の糧にできます。加えて、課題を解決するために必要となる新たな学びもみえてきます。学びを止めない、改善を続ける店舗こそが、長く選ばれる存在になるのです。

知識だけでなく、技術・スキルの鍛錬も忘れない

店舗経営者にとって知識の習得は重要な一方で、それと同等に価値があるのが技術やスキルの継続的な鍛錬です。

とりわけ美容・リラクゼーション業界など、技術がサービスの質を直接左右する現場では、日々の技術向上の積み重ねこそが顧客満足に直結します。

知識で頭を満たすだけでなく、自ら手を動かして接客し、技術を磨く。経営者自身がこうした姿勢を持ち続ければ、スタッフの士気は高まり、店舗全体のクオリティ向上につながります。

そして、お客様の「また来たい」を引き出すのは、目の前の一人に真摯に向き合い続ける技術の蓄積であることを、常に忘れてはいけません。

これは自分にも言えることですが、技術を磨き続けることが大事。これさえ続けていけば、お客さまは絶えないはずです。

引用:モアリジョブ|kanatoオーナー・セラピスト 小林明日香さん

有効な情報収集先を確保しておく

店舗経営において意思決定の正確さは、日々の運営だけでなく長期的な成長にも直結します。そのためには、自身の経験や勘に頼るだけでなく、外部からの最新かつ信頼性のある情報の継続的な収集が不可欠です。

特にマーケティング、人事や採用、制度改正、業界トレンドなどは常に変化しており、情報が古いままでは時代遅れの施策に陥るリスクがあります。

具体的な収集先として、業界専門誌や自治体・省庁が発信する統計資料、同業他社の事例集、現場スタッフからの定期的なヒアリング、専門家によるレポートやセミナー内容など、多角的に信頼できる情報源を確保することが重要です。

特に「人事・採用」分野では、現場で実際に働くスタッフの声や、応募者の傾向などリアルな情報が欠かせません。リジョブでは業界に特化した人事・採用向けの資料を無料で提供していますので、ぜひこちらからお受け取りください。

強化したい分野に長けた人材を採用する

勉強だけで補いきれない分野は、外部から優れた人材を採用して補完するといった考え方も重要です。

たとえばSNS集客に課題があるなら、デジタルマーケティングの知識を持つ人材を採用すれば、自社の弱点を一気に強化できます。その人材から知識・ノウハウを学ぶことも可能です。

採用はコストではなく「投資」と捉え、事業戦略に沿って強みを増やせる人材を迎え入れる視点が求められます。経営者自身の学びと、外部からの補強を上手く組み合わせれば、より強い経営基盤を構築できるでしょう。

採用による課題解決を検討したい場合は、以下のPDF資料(無料)をぜひご活用ください。

店舗経営の勉強で注意すべき点と対策

店舗勉強を勉強する過程で陥りやすい3つの落とし穴(注意点)と、それを避けるための対策を解説します。

勉強を継続できない:学びは「習慣化」が鍵

勉強を始めたものの、忙しさを理由に途中で手が止まってしまう店舗経営者は少なくありません。特に現場業務と経営を両立している方にとって、時間確保は大きな壁です。

そこで重要なのが「習慣化」です。1日15分でもよいので、毎日決まった時間に勉強するルーチンを持ちましょう。短期集中ではなく、まずは3ヶ月継続を目標にすることで成果を得やすくなります。

また、ひとりでは挫折しやすい場合は、経営者向けの勉強会やコミュニティに参加して、仲間と共に学ぶ環境をつくるのも有効です。「継続できる仕組み」を先に整えれば、結果として店舗の力を底上げする学びへとつながります。

トレンドばかり追いすぎて「軸」がブレる:理念と方針を明確に

マーケティング手法やSNS戦略など、店舗経営に役立つ情報は日々更新されており、目新しいノウハウに惹かれる気持ちも理解できます。しかし、トレンドばかりに目を奪われると、自店舗の本来の魅力や強みを見失いかねません。

たとえば「映える店舗作り」や「AI活用接客」などを無理に取り入れても、それが店舗のコンセプトとズレていれば、かえって顧客の信頼を損ねてしまいます。

まず大切なのは、「自分の店舗は誰のために、どんな価値を提供するのか」という経営理念や行動指針を明確にすることです。これを軸に据えれば、流行や情報に振り回されず、必要な学びだけを取捨選択できるようになるでしょう。

自分の店舗に合わないノウハウを取り入れてしまう:情報の精査は必須

店舗経営に関するノウハウは数多く存在しますが、それが必ずしもすべての店舗に当てはまるわけでない点には注意が必要です。

たとえば、都市型の美容サロンで成功した広告戦略を、地方の個人店がそのまま真似しても十分な成果を得られないケースは少なくありません。

重要なのは、「このノウハウは自店に合っているか?」を見極める視点です。業種・業態・客層・地域性・スタッフの個性といった条件によって、最適な戦略は変わります。

ゆえに学んだ内容は一度立ち止まって精査し、自店舗に合う形にアレンジする工夫が必要です。実践の前には「小さく試す」段階を設け、成果を見ながら調整していくプロセスを大切にしましょう。

まとめ

店舗経営者にとって「勉強」は、経営の質を高めるための投資です。以下のポイントを意識し、日々の学びに取り組んでください。

- 勘や経験だけでは限界。数字で判断する力を養うことが重要

- 現状維持はリスク。変化に対応し続けるために知識の更新が必要

- スタッフの採用・育成・マネジメントにも専門知識が役立つ

- 経営者の学ぶ姿勢は、スタッフにも良い影響を与える

経営の現場に「学び」を取り入れ、顧客に選ばれる店舗づくりを実現しましょう。

- 執筆者情報

- 高橋祐哉(Takahashi Yuya)